RUSSIA BEYOND 라는 사이트의 기사 Scrap

[원본글]

https://kr.rbth.com/society/2013/05/29/42101

영암 박씨 러시아파 후손의 굴곡진 인생 드라마

문화 MAY 28 2013 엘레나 김 RUSSIA포커스

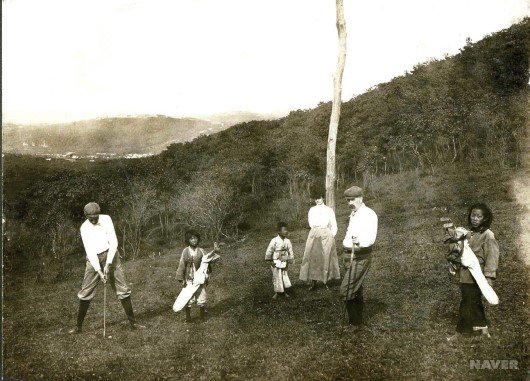

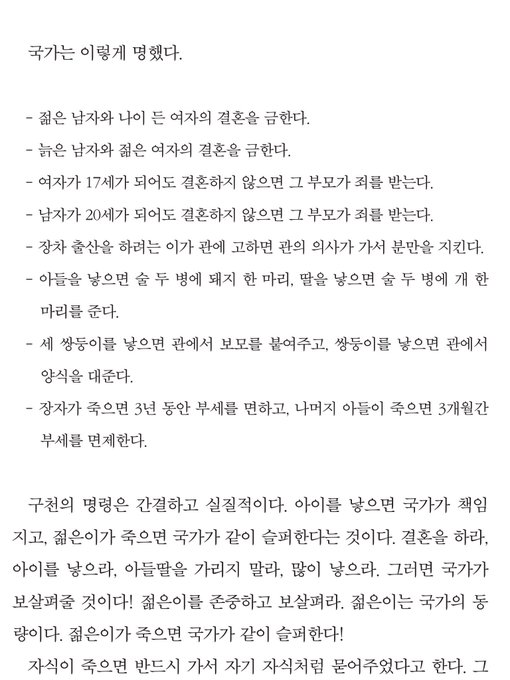

1916년에 찍은 러시아 영암 박씨의 2대인 박양남의 아들 그리고리 이바노비치(오른쪽 셋째 어른)의 가족사진. 왼쪽부터 마르타(맏딸), 마리야(둘째 딸), 부인 나탈리아, 무릎 위 카탸, 마트베이(그리고리가 안고 있는 둘째 아들), 형의 손자(이름 미상), 맏아들 마르틴. (사진제공=박씨 문중)

러시아 한인 이주 150년 ··· 본지가 찾아낸 ‘박양남 족보’로 본 고려인의 삶

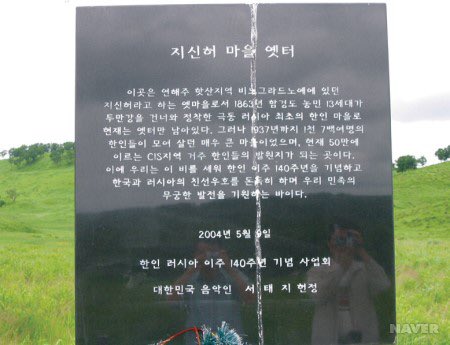

1863년 여름~가을 무렵 연해주 노브고로드 경비대 부근(현 포시에트항)에 13~14세대의 한인 가구가 등장했다. 러시아 땅에 처음 출연한 한인이다. 이를 1863년 11월 30일 노브고로드 경비대장 랴자노프 중위가 연해주의 제1군사 지사인 표트르 바실리예비치 카자케비치 해군 소장에 보고했다. 당시 알렉산드르 2세의 러시아 제국은 1854~1855년 영국·프랑스 함대가 극동 점령을 시도한 뒤 이곳으로 주민을 이주시키고 군사 거점을 강화하는 등 극동 개발에 열심이었다.

이런 이유로 카자케비치 소장은 티진헤 강(러시아 이름 비노그라드나야 강) 유역에 정착하게 해 달라는 한인들의 요청을 즉각 받아들였다. 1864년 9월 21일 랴자노프 중위는 한인들이 티진헤 마을(러시아 이름은 랴자노프 중위의 이름을 딴 '슬로보다 랴자노프카')을 만들어 열심히 농사를지었다. 랴자노프는 이런 내용을 담은 한인 보고서를 지사에 제출하면서 이들에게 빵 판매와 제분소 건설을 허가하고 '보조금'을 지원해 줄 것을 요청했다. 이 때문에 1864년 9월 21일은 한인의 연해주 이주가 시작된 날로 간주됐다.

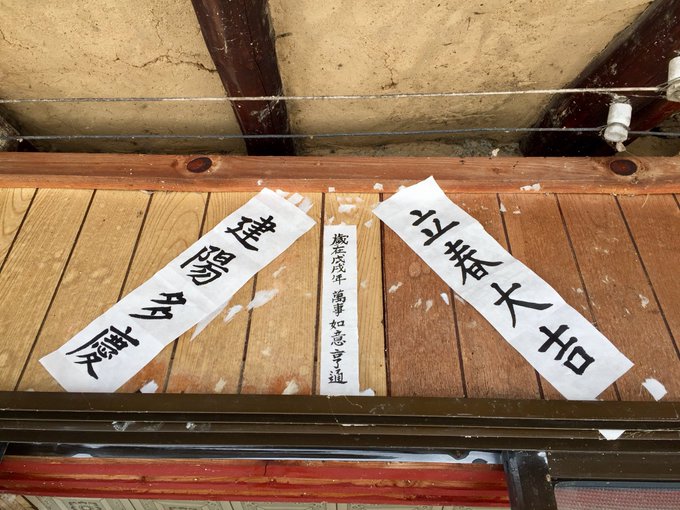

이에 따라 올해는 러시아의 한인 이주 150년이 되는 해다. Russia포커스는 초창기 러시아 한인 역사를 취재하는 과정에서 영암(靈巖) 박씨 가문의 역사가 담긴 족보를 발굴했다. 러시아어로 돼 있는 주요 기록엔 굶주림 때문에 1869년 선조 박양남이 고국을 떠나야 했던 사정, 이들을 따듯하게 대했던 제정 러시아의 모습이 잘 나타난다. 또 그의 아들 그리고리 이바노비치(사진)의 가계를 통해 스탈린의 숙청 광풍이 몰아닥친 30년대 비극사와 이후 러시아에 뿌리내리는 과정도 잘 보여준다. 이 족보는 후손 박 라리사(61·우파 거주)가 보관하고 있던 것으로, 한문으로 조선시대문중사를 쓴 두 장짜리 앞부분과 러시아 내의 가족사를 기록한 30여 쪽의 러시아어 부분으로 구성돼 있다. 러시아어 족보는 후손들이 태어난 해의 갑자도 일일이 기록, 족보를 만든 사람의 한국적 정체성이 담겨 있다.

가족에 따르면 '족부'로 불리는 이 기록은 단일본으로 전해져 오다 1991년 카자흐스탄의 알마티에 사는 박양남의 손자 박 마르틴(당시 82세)이 영암 박씨 문중 500주년을 기념, 17권을 만들면서 여러 권으로 전해지고 있다. 풍부한 내용을 담은 러시아어 본은 영암 박씨 후손의 슬프고 굴곡진 러시아 드라마를 보여준다.

가문의 기원

러시아어 기록에 따르면 영암 박씨의 역사는 과거를 보기 위해 서울로 떠난 영암 출신의 박동에서 시작됐다('족부'는 이를 1461년으로 본다). 동은 뛰어난 성적으로 과거에 급제한 뒤 고위 관료인 '식관'이 됐다. 그러나 왕(세조로 추정)과의 갈등으로 함경북도 경흥군으로 유배된 뒤 후손이 수백 년간 그곳에서 살았다. 또 본관을 '넨암 박'으로 기록했다. 족보는 18세기 접어들 무렵 '넨암 박씨 8대손 박 사수르'와 '임선과 증석'이 정리한 것으로 돼 있다. 그러나 러시아어 기록은 발음 문제에 오해가 반영된 것으로 보인다.

한문 기록엔 본이 '영암(靈巖)'으로 돼 있다. 내용은 이렇다.

"입북 시조가 돈(敦)씨이다. 문과를 봐 경성에서 예조정랑으로 입시했는데 과생들이 그를 쫓아내 경흥부 송상동으로 가게 됐다. 현재 8대다. 조상의 사적을 모르게 될 것을 우려해 기록을 후인에게 남긴다. 건륭11년(1746년 )영암 후인 박시등 씀."

"기록을 14ㆍ15ㆍ16대까지 참고했다. 이후 서로 멀어지고 가문의 사람들이 서로를 잘 몰라 큰일을 같이 상의할 수 없고, 이에 족보를 수정하고 기록해 후대에 넘긴다. 광서 18년(1855년) 임진 12월."

러시아 시조의 탄생

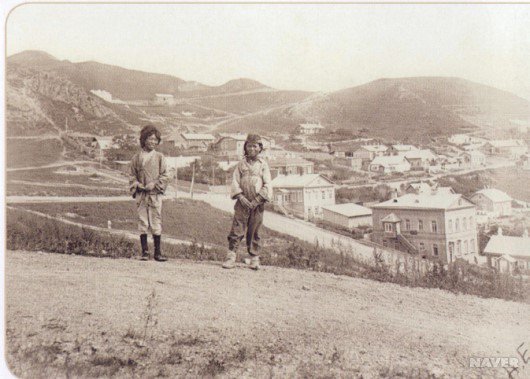

1820년 영암 박씨 러시아파 시조인 박양남이 함경북도 경흥에서 태어났다. 1869년 양남은 조선 내 기아와 탄압을 피해 아내, 두 아들과 함께 러시아로 건너왔다(이때는 고종 7년으로 병인양요가 일어난 지 3년이 지나고 천주교 탄압이 심해지면서 국내가 극단적으로 어수선해지는 시기다). 비슷한 이유로 피난 온 6명의 한인과 함께 연해주 수이푼 시(현재 우수리스크)에 푸칠로프카 마을을 만들었는데 이곳은 포시에트의 첫 한인 정착지 바로 옆이다. 푸칠로프카의 한국 이름은 육성촌(6姓村)이다(朴ㆍ金ㆍ李ㆍ千ㆍ黃ㆍ吳씨).

전문가들에 따르면 당시 제정 러시아는 소수 민족에 우호적이었고, 그들의 삶에 간섭하지 않았다. 이주자들이 황제를 최고 권력자로 인정하고, 세금을 내며 법률을 준수하면 지원했다. 한인도 환영 받았다. 주린 배를 움켜쥐고 들어온 이들에게 매달 가족당 보리 1푸드(16.38㎏)씩 배급했다. 보리는 130㎞ 떨어진 블라디보스토크에서 줬고 양남은 매달 왕복했다.

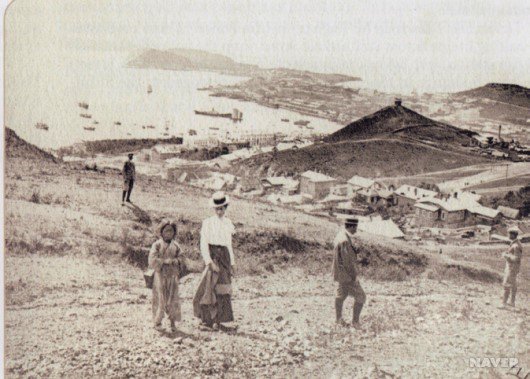

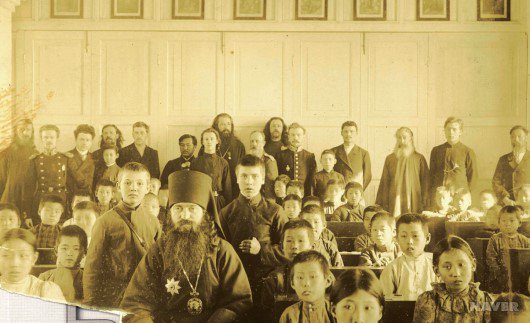

러시아정교회로 개종

1870년 박씨 일가는 다른 한인처럼 정교를 받아들였다. 얼마 후 러시아 국적을 얻었고, 그에 따라 제정 러시아 군대에 복무할 수 있게 됐다. 부지런히 일해 넉넉하게 살았다. 이름을 이반으로 바꾼 양남은 슬하에 아들 다섯과 딸 넷을 뒀다. 그 가운데 현재 셋째 아들인 그리고리 이바노비치(사진의 남자)의 기록만 남아 있다. 그는 경찰 보조 관리관으로 있다가 나중에는 조그만 식용유 공장을 세웠다. 양남의 땅은 7㏊(2만여 평)나 됐고 방이 여덟 개인 집에서 살았다. 1912년 정착촌에 학교가 세워졌고 양남의 결혼한 자식들은 자신의 아들과 딸을 학교로 보냈다. 1913년 로마노프 왕조 300주년 기념행사에도 참석해 황제를 알현했다.

혁명과 내전 뒤 뿌리 내리기

혁명과 내전에 대해 족보는 '무섭고 어수선했다'고 할 뿐 별 기록을 하지 않는다. 이야기는 1929년에 다시 이어진다. 이 시점부터는 셋째 아들인 그리고리 가족의 이야기가 집중된다. 그에 대해선 두 번 결혼해 아들 넷과 딸 다섯을 뒀다는 기록만 있다. 1930년대에 그리고리 가족은 극동을 떠난다. 그리고리와 첫 부인 사이에 태어난 맏딸 베라만 극동에 남았다. 두 명은 첼랴빈스크로 가고 나머지는 모스크바로 갔다. 당시 소련인들은 한 곳에 오래 살지 않았다. 소련은 빠르게 발전 중이었다. 수천 개의 공장이 만들어지고 신도시도 조성됐다. 사람들은 들떴다. 그리고리의 자식들도 공부나 다른 이유 때문에 뿔뿔이 떠났다. 이들은 서로 도왔지만 경제적 지원은 나이가 많은(사진 왼쪽에서 둘째) 마리야가 맡았다. 그녀는 소련의 당 활동가였던 레프 유와 결혼한 뒤 함께 극동으로 돌아갔다. 남편은 아무르 강 유역 콤소몰스크의 당 구역위원회 서기가 됐고 마리야는하바롭스크 시 집행위원회에서 근무했다. 마리야는 멀리서도 가족을 도왔다. 장성한 자식들은 결혼해 하바롭스크·무르만스크 등으로 제각각 삶의 터전을 찾아나갔다.

직격탄, 숙청과 강제 이주

1930년대 말 사회는 불안해졌다. '인민의 적' 색출 작업이 시작됐다. 정권에 반대하거나 다가오는 전쟁에서 소련 편에 설 것이란 믿음을 주지 않는 사람들을 겨냥했다. 한인에게도 칼날이 날아왔다. 마리야(그리고리의 셋째 딸)와 남편 레프가 모스크바로 불려간 뒤 레프가 투옥됐다. 공업전문학교를 마치고 모스크바의 한 공장에서 일하던 막내딸 카챠(사진 무릎에 앉은 여자아이)는 케샤 박을 만나 결혼한 뒤 야로슬라블로 이사했는데 몇 년 뒤 케샤가 체포됐다. 지금도 후손들은 왜 체포됐는지 모른다. 대재앙의 전조였다. 대대적 투옥이 시작되면서 그리고리 이바노비치의 딸들은 모두 남편을 잃었다. 그리고 37년 10월 극동의 한인은 중앙아시아로 강제 이주되기 시작했다.

당시 그리고리의 맏아들 마르틴(1909년생) 가족만 극동에 있었다. 마르틴은 24시간 내에 짐을 챙기고 떠나야 했다. 화물칸 하나에 네 가족씩 밀어넣고, 몇 주간을 그냥 달렸다. 기차는 사람들을 허허벌판에 내려놓고 떠나기도 했다. 소비에트 정부가 건자재와 식품을 주긴 했지만 살 곳이 없는 그들은 토굴을 파고 겨울을 나야 했다.

세월이 흘러 마르틴 가족은 카자흐스탄의 카잘린스크 시에 정착했다. 박양남의 3대손인 그는 학교 교무부장이 됐고 누나 마르파 가족도 카자흐스탄으로 합류했다. 그리고리 첫 부인의 딸인 베라는 남편과 사별한 뒤 우즈베키스탄의 한인 집단농장(콜호즈) '폴랴르나야 즈베즈다(북극성)'로갔다. 마리야는 동생 카챠가 사는 첼랴빈스크로 갔다. 마리야는 결핵을 앓다 세상을 떠났고 카챠는 언니의 자식들을 도맡아 키웠다.

다시 모인 가족들

전쟁이 끝나고 형제 자매가 다시 모였다. 마르파는 아이들과, 마트베이는 어머니를 모시고, 마르틴은 가족을 이끌고 '폴랴르나야 즈베즈다' 콜호스에 있는 맏누이 베라에게로 갔다. 그 무렵 '폴랴르나야 즈베즈다'는 우즈베키스탄 최고의 농장이었다. 1951년 그리고리의 부인 나탈리아 오(사진의 엄마)가 한많은 세상을 떠났다. 모든 가족이 모였다. 막내딸 카챠도 갔다. 본지가 박양남 후손의 드라마를 찾아낼 수 있던 것은 이 카챠의 손녀 예카테리나 김 덕분이다.

양남의 6대손, 신세대

양남의 후손은 그 뒤 옛 소련 국가로 널리 퍼져 있다. 러시아·카자흐스탄·우즈베키스탄 등에 사는데 연락이 안 되는 가족들도 있다. 6세대가 지난 뒤 서로의 존재감이 흐려져 있다. 그러나 박양남의 피를 이어받은 신진 동양학자인 예카테리나 김 같은 이는 "할아버지가 슬퍼하실 거예요. 그래도 나는 정체성을 유지하기 위해 애씁니다"라고 말한다. 노보시비르스크 소재 러시아과학아카데미 시베리아 지부의 고고학ㆍ민속학 연구원 과정에 다니는 그는 가족 중 유일하게 한국어를 구사하는데 '한인 디아스포라와 러시아 내 한인 정체성'을 연구한다. 그는 "러시아에서 150년 사는동안 한인의 독특한 정체성이 형성됐어요. 많은 한인은 한국어를 모르며 러시아에 동화되어 살지만 나는 한인이라고 생각해요"라고 말한다.

.

.

.

할아버지,, “이젠 나는 다 된거 같다. 갈수록 일어나서 밥먹으러 오가는 것도 힘들고,, 걷지도 못하고 누워 있다 가면 그것도 문제인데.. 설을 넘기려나 했는데 올 설은 넘기네.. .” posted at 20:34:15 2018/02/15

할아버지,, “이젠 나는 다 된거 같다. 갈수록 일어나서 밥먹으러 오가는 것도 힘들고,, 걷지도 못하고 누워 있다 가면 그것도 문제인데.. 설을 넘기려나 했는데 올 설은 넘기네.. .” posted at 20:34:15 2018/02/15